工場・倉庫の脱炭素・GX経営に向けた認証と実践取組み

本記事では、工場・倉庫の脱炭素・GX経営についてご紹介します。

本記事をご覧の皆様は、国・自治体のSDGs登録やSDGs宣言とともに、CO₂排出量の削減や生産性の向上を目標に掲げて取組みを進めているという会社様も多いかと思います。

今回は脱炭素・GX経営の先駆者メリットが得られるよう、脱炭素・GX経営に向けた政府の目標設定や主な政策、そして最新の認証取得や実践的な取組みなどをご紹介させていただきます。

また、より身近な視点で一人一人が取り組んでいただけるようなライフスタイルの転換策などもご紹介します。

目次

工場・倉庫の「脱炭素」とは?

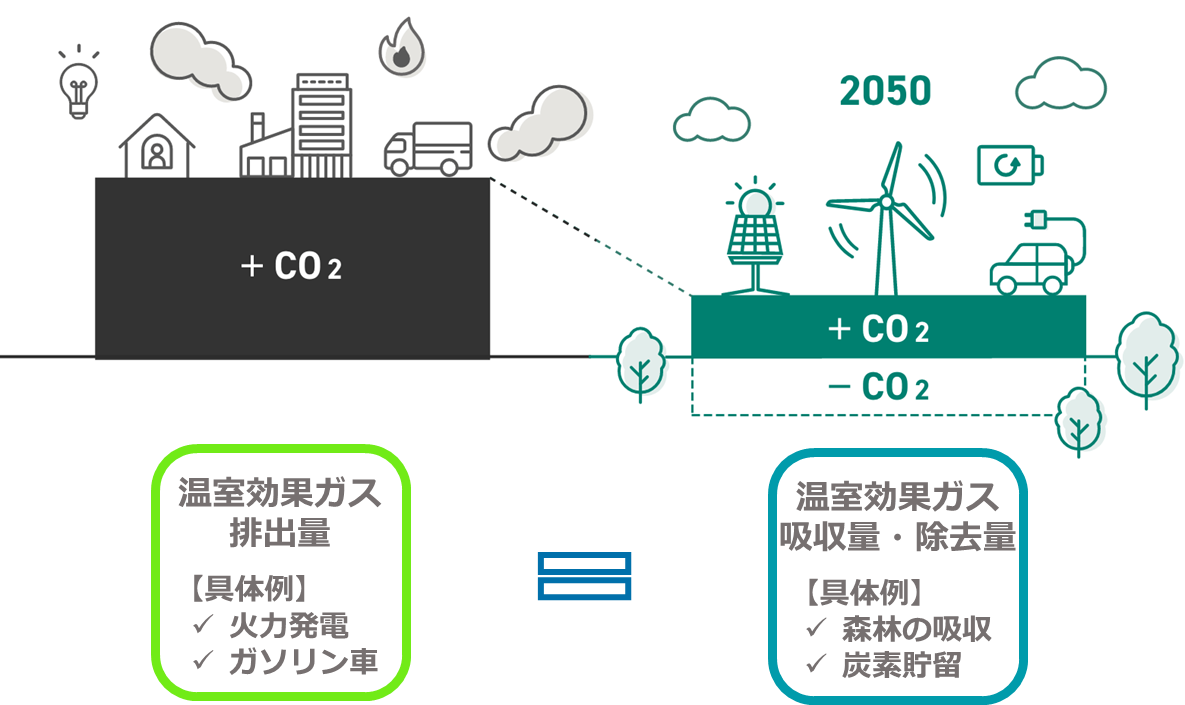

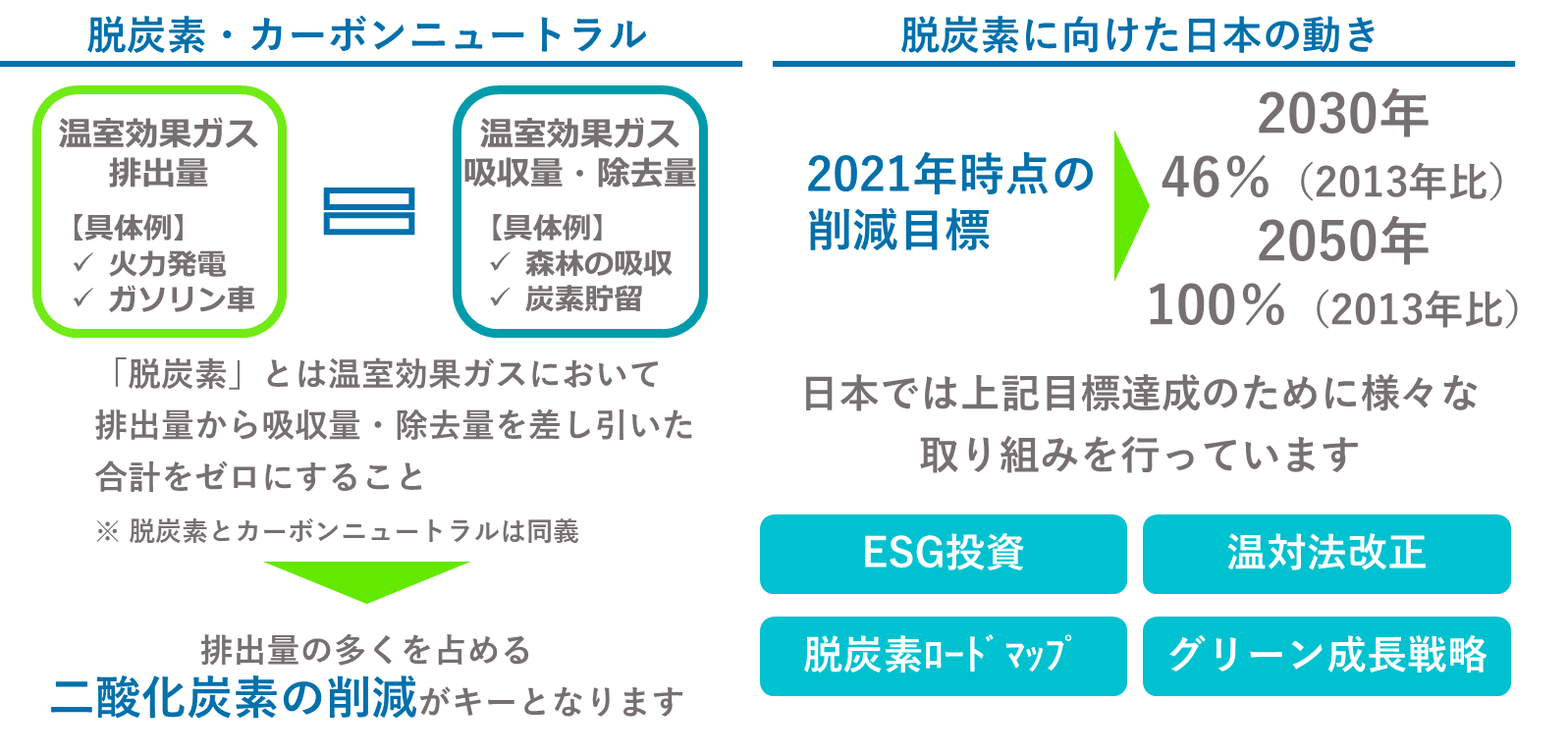

「脱炭素」とは、温室効果ガスにおいて、排出量から吸収量・除去量を差し引いた合計をゼロにすることを指します。脱炭素とカーボンニュートラルは同義になります。

図.脱炭素・カーボンニュートラルのイメージ

(出典)環境省HP 脱炭素ポータル(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/)

上図でご説明しますと、例えば、ある製造業が、CO₂などの温室効果ガスを火力発電やガソリン車の使用から排出しているとします。

一方、同社は、温室効果ガス削減のために、植林による森林の吸収や炭素貯蓄の取組みを進めています。

この製造業の排出量と吸収・除去量が差し引きゼロとなるときに、脱炭素・カーボンニュートラルの状態となります。

工場・倉庫のGXと脱炭素の違いとは?

「脱炭素」と似たような言葉で、「GX」があります。「GX」は、グリーントランスフォーメーションの略です。

2022年7月に岸田総理を議長とする「GX実行会議」が開催され、同年、12月にGX実現に向けた基本方針(案)が提出されました。

つまり、日本では2022年にスタートした取組みになりますので、「GX」の方が「脱炭素」より新しい言葉になります。

脱炭素やカーボンニュートラルは、温室効果ガスに着目した言葉なのに対して、GXは温室効果ガスに加え、経済・社会の変革という概念を含んだより大きい概念です。

工場・倉庫のESG・SDGsの取組み

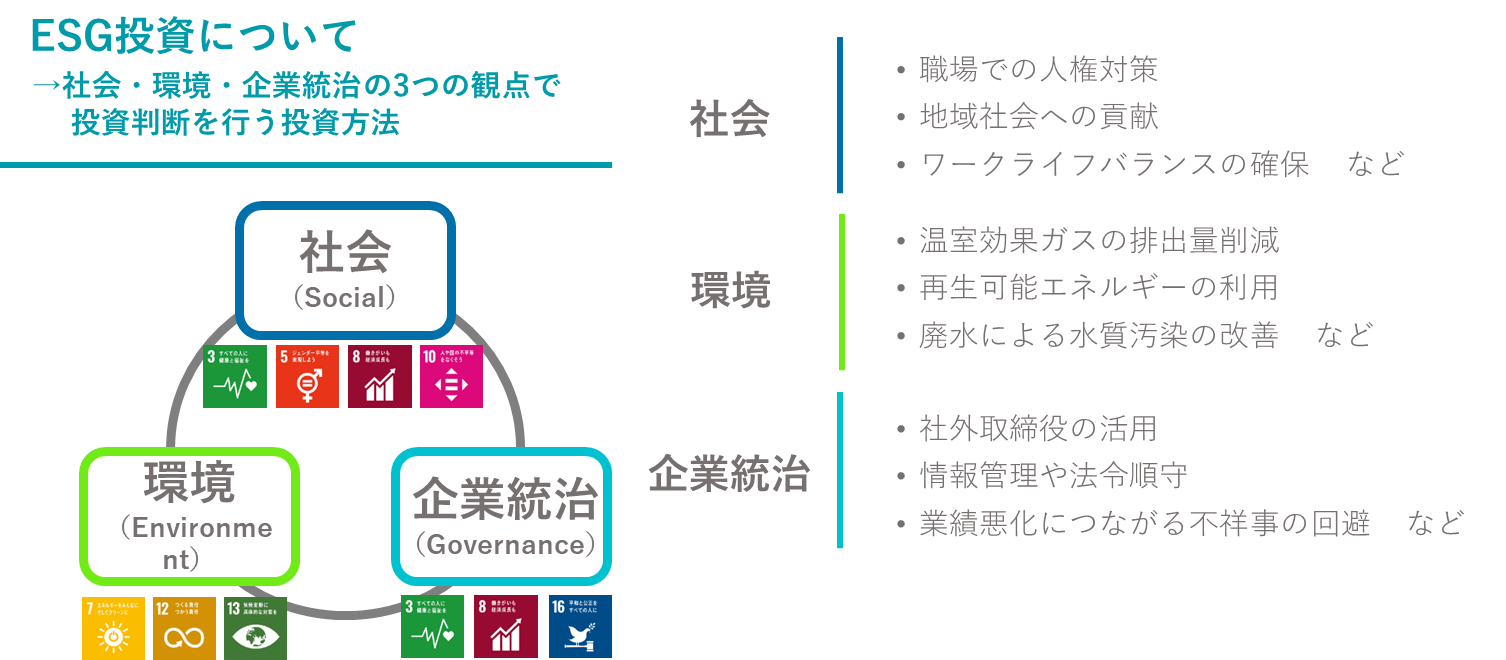

温室効果ガスの削減などの環境要素に加えて、社会や企業統治に取り組む概念で「ESG」があります。

図.工場・倉庫のESG取組みのイメージ

E(環境)、S(社会)、G(企業統治)のそれぞれの取組みは、SDGsの17ゴールの目標達成にも関連するものです。

「脱炭素・GX経営」では、事業活動における温室効果ガスの排出削減に加えて、ESGの考え方に基づいて企業が経営戦略や事業方針を策定することも求められます。

金融機関や投資家にとっては、ESGの観点が薄い企業は大きなリスクがあり、長期的な成長が期待できないと評価されます。

このため、製造業や物流業でも、2030年および2050年に向けて省エネ・温暖化対策の計画・取組みや再生可能エネルギーの利用などに積極的に取り組んでいく姿勢が必要です。

脱炭素・GXを達成しないことで受ける温暖化の影響

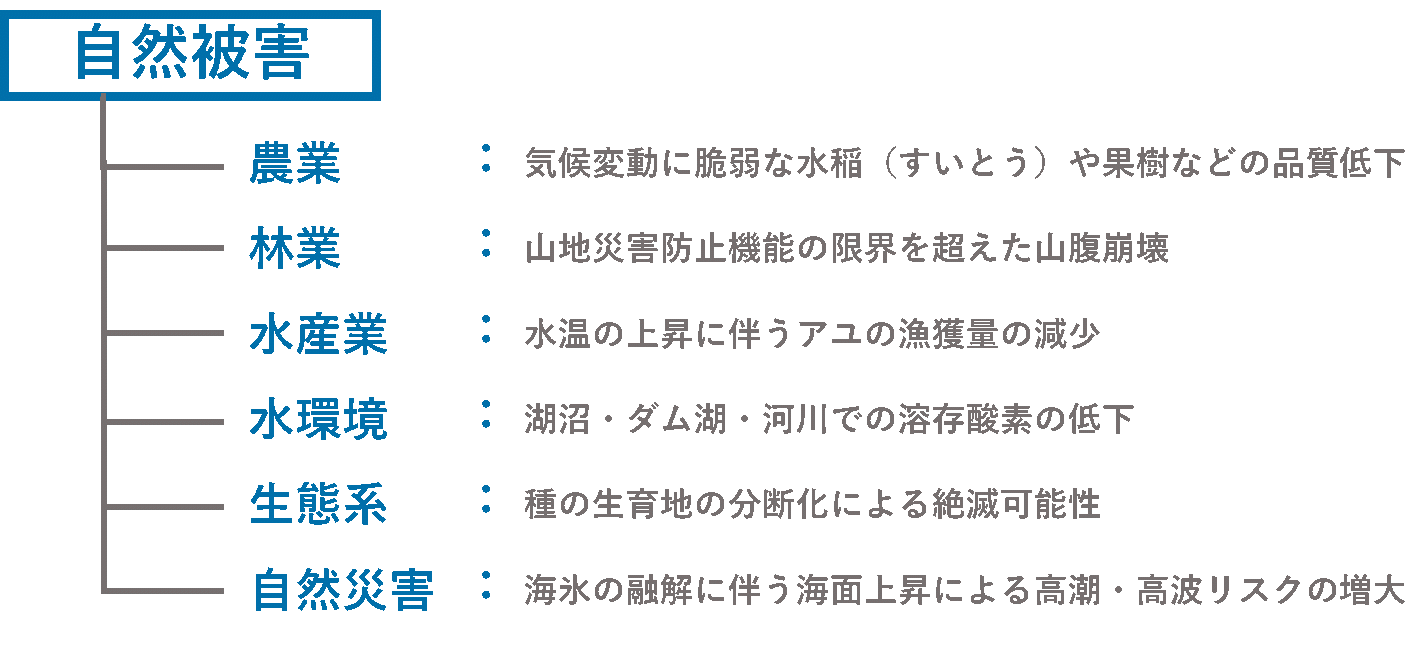

ここからは、脱炭素・GX経営に取り組まないことによって受ける温暖化の影響を3つにまとめます。 図.温暖化による主な自然被害

図.温暖化による主な自然被害

1つは、自然被害です。農業、林業、水産業の一次産業への被害や、水環境、生態系への影響、自然災害リスクも高まります。

作物の収穫が十分にできないと、今後、私たちの食生活自体が変わる可能性も危惧されています。

私たちが口にする食料だけでなく、サンゴ礁のサンゴが白化したり、野生生物の生息域がなくなったりと、自然の生態系にも大きな悪影響を及ぼしています。

自然災害へのリスクでは、日本の年間降水日数の減少に伴い、ダムの貯水量が減り、取水制限を行うなど、水源の枯渇が発生しています。

一方で、短時間豪雨や激しい大雨は増加しており、土砂災害・水害の発生頻度が増加し続けています。

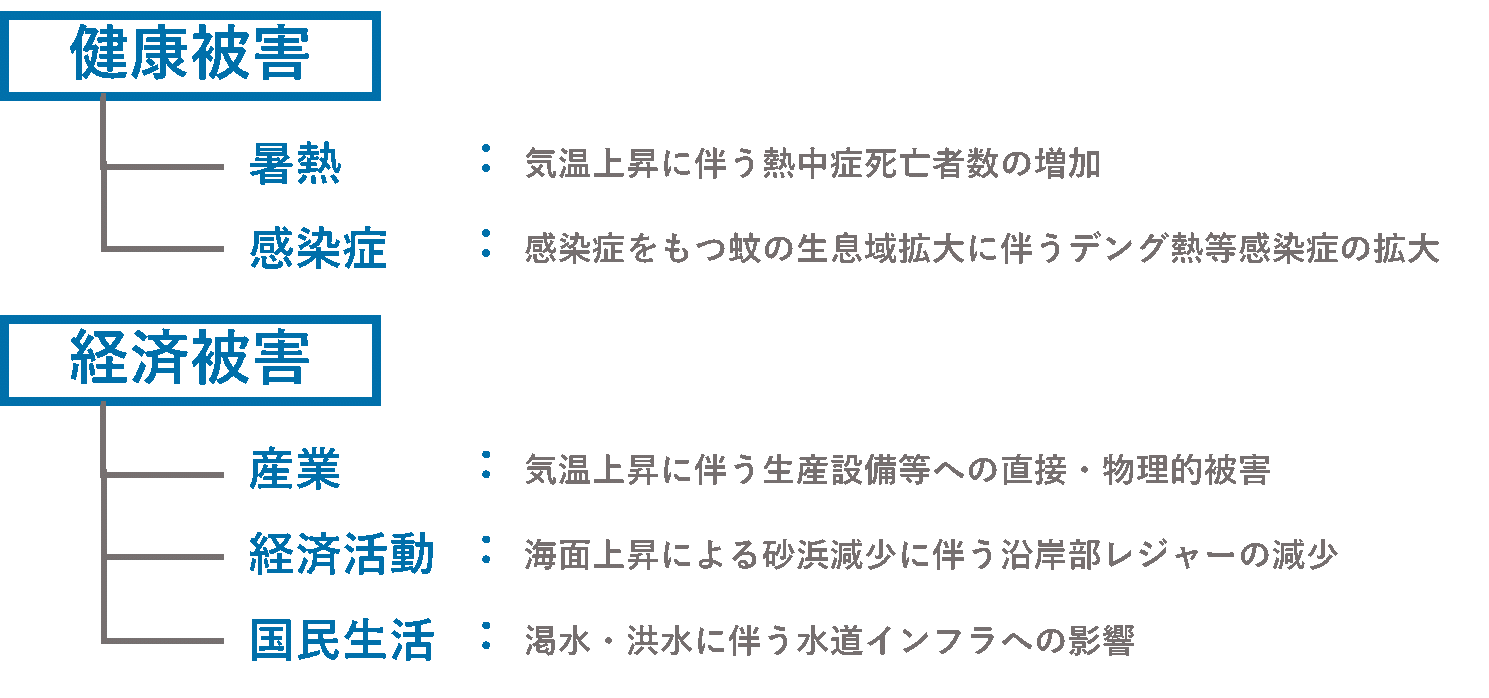

また、温暖化が進行すると、自然被害のほかに、健康被害や経済被害が発生します。

図.温暖化による主な健康被害・経済被害

健康被害では暑熱や感染症による人的被害の拡大、経済被害では産業、経済活動に加え、国民生活にも悪影響を及ぼします。

最近では、最高気温の記録更新や、猛暑・酷暑日の増加など、温暖化の影響を日々の生活や仕事でも感じている方も多いかと思います。

また、世界での温暖化の影響では、以下のような被害リスクが問題となっています。

<世界の温暖化の影響(例)>

・森林火災、熱波、干ばつ、ハリケーンの多発

・北極海の海氷(かいひょう)が減少

・海水面の上昇に国土消失

・小麦の収穫量が減少し値上げとなる、農作物が育ちにくくなる

・感染症の流行など

温室効果ガスの種類と発生源とは?

温暖化被害を発生させる温室効果ガスの種類と発生源についてもご紹介します。

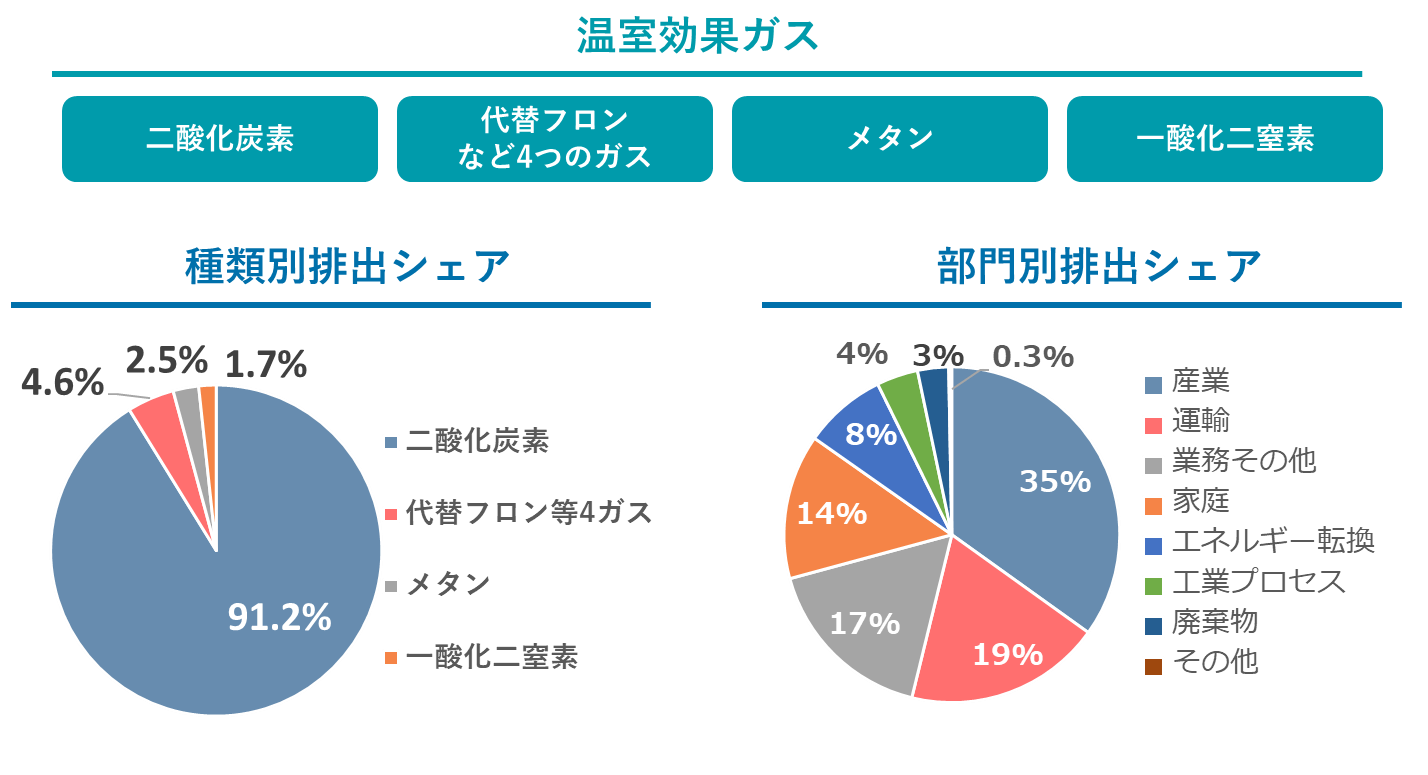

図.温室効果ガスの種類と部門別排出シェア

温室効果ガスの内訳は、①CO₂のほか、②代替フロンガス(ハイドロクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン)、③メタン、④一酸化二窒素があります。

脱炭素・カーボンニュートラルでは、メタンや一酸化二窒素、代替フロンの削減施策もありますが、温室効果ガス全体の大部分を占めるCO₂削減施策の方がより削減効果が期待できます。

また、二酸化炭素を多く排出する部門では、産業、運輸、業務その他、家庭などがあります。

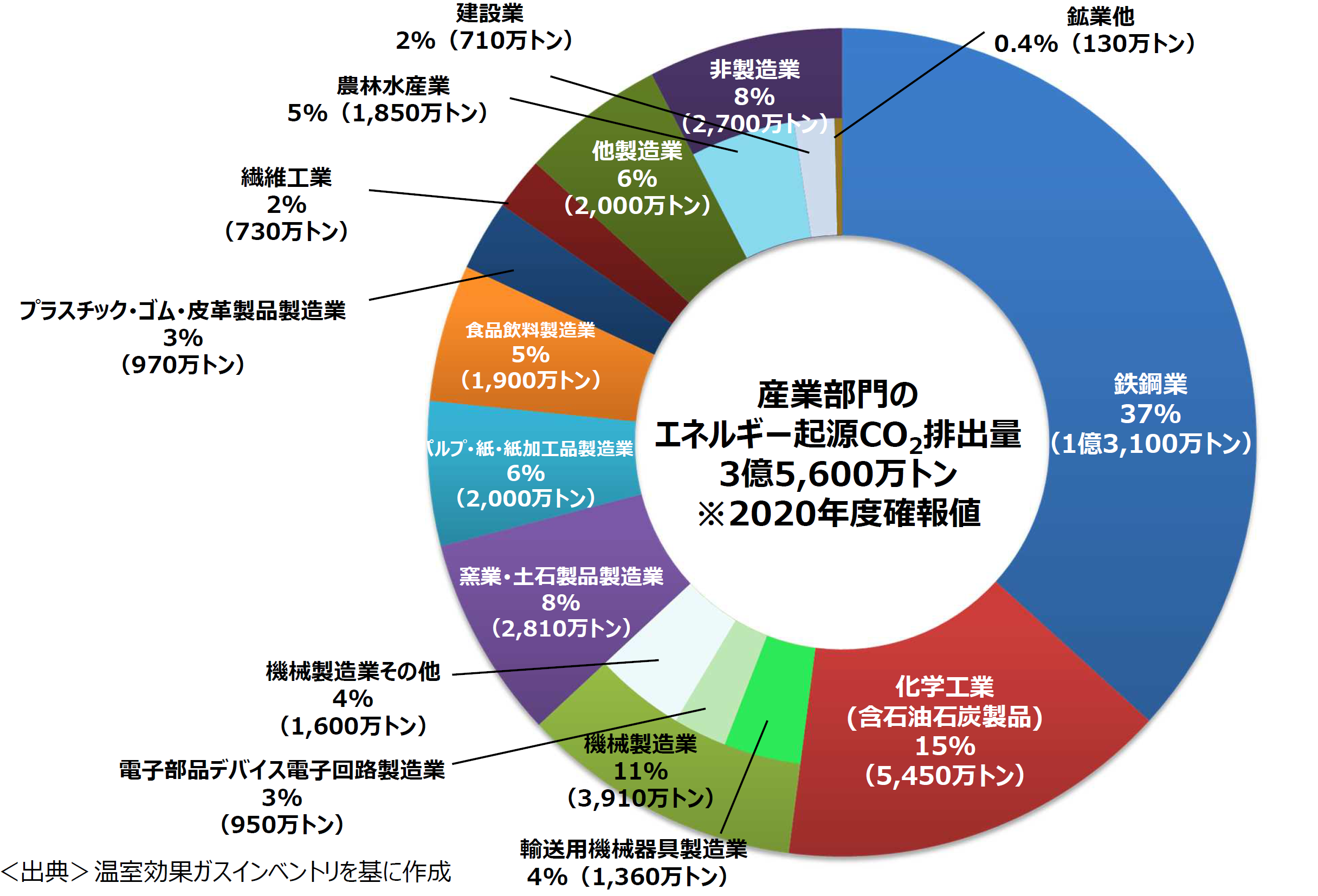

図.産業部門のエネルギー起源CO₂排出量

(出典)環境省HP産業部門におけるエネルギー起源CO₂(https://www.env.go.jp/content/900445401.pdf)

産業部門からの排出量のうち、9割以上を製造業(鉄鋼業、化学工業、機械製造業、窯業・土石製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、食 品飲料製造業)からの排出量が占めています。

温室効果ガス全体の多くを占める上位部門に対してCO₂削減対策を実施していく手法が有効です。

日本の温室効果ガス削減目標

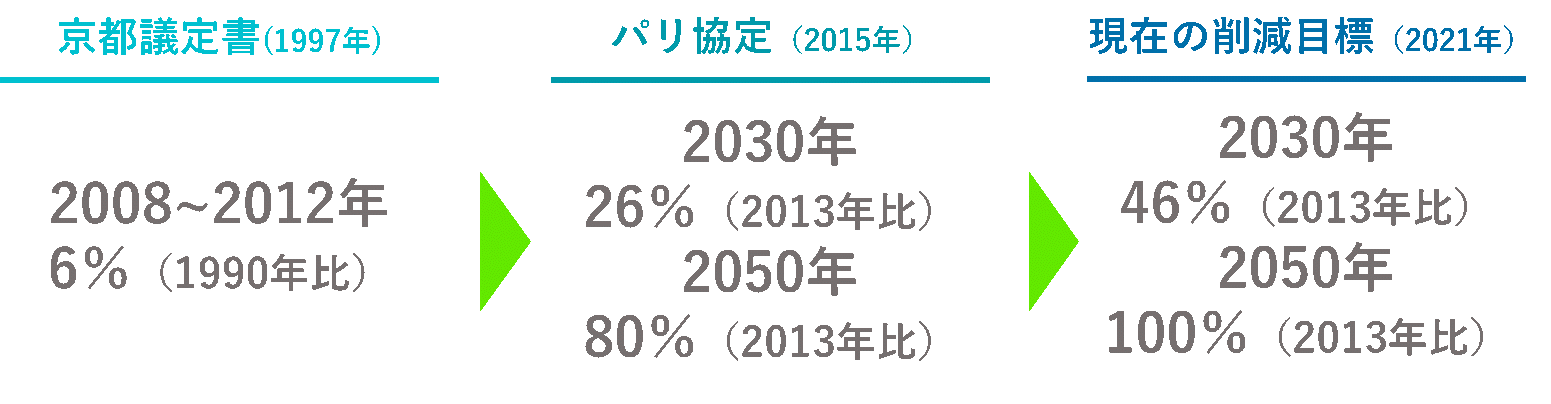

図.日本の温室効果ガスの削減目標

日本では、京都議定書(1997年)、パリ協定(2015年)、そして2021年に温室効果ガスの削減目標を掲げています。

改定ごとに、温室効果ガス削減目標の割合が高くなっており、現在は2023年に46%削減(2013年比)、2050年に100%(2013年比)を達成すべく取組みを進めています。

脱炭素・カーボンニュートラルに向けた日本の動き

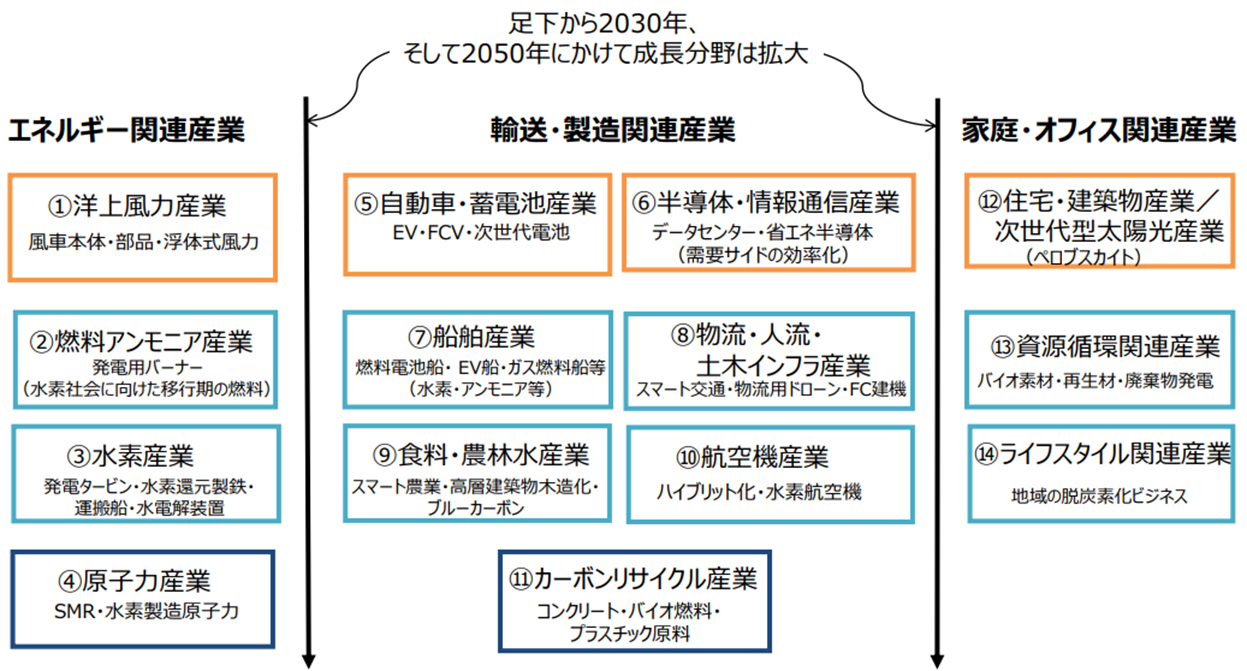

温室効果ガスの削減目標を達成するために、日本ではグリーン成長戦略14の重要分野に取り組んでいます。

図. グリーン成長戦略14の重要分野

グリーン成長戦略14の重点分野では、①エネルギー関連産業、②輸送・製造関連産業、③家庭・オフィス関連産業に分けて14の重点分野を掲げています。

製造業では、自動車・蓄電池産業(EV・FCV・次世代電池)、半導体・情報通信産業(データセンター・省エネ半導体)、物流業ではスマート交通・物流用ドローンがあり、国・自治体の補助金や企業誘致など、積極的な後押しも進めています。

自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業、物流業における具体的な施策はこちらを参照ください。

ここまでのまとめ

図.脱炭素・カーボンニュートラルのまとめ

脱炭素・カーボンニュートラルは、温室効果ガスの排出量と吸収量・除去量を差し引いた合計をゼロにすることです。このために、排出量の多くを占めるCO₂削減がキーとなります。

また、脱炭素に向けた日本の動きでは、2023年に46%削減(2013年比)、2050年に100%(2013年比)を掲げています。

削減目標を達成するため、ESG投資や、温対法の改正、脱炭素ロードマップ、グリーン成長戦略などを推進しています。

ここまで、脱炭素・GX経営の大枠についてご説明しました。

工場・倉庫の脱炭素・GX経営に取り組む目的

自社で進める場合の実践手法についてご紹介します。

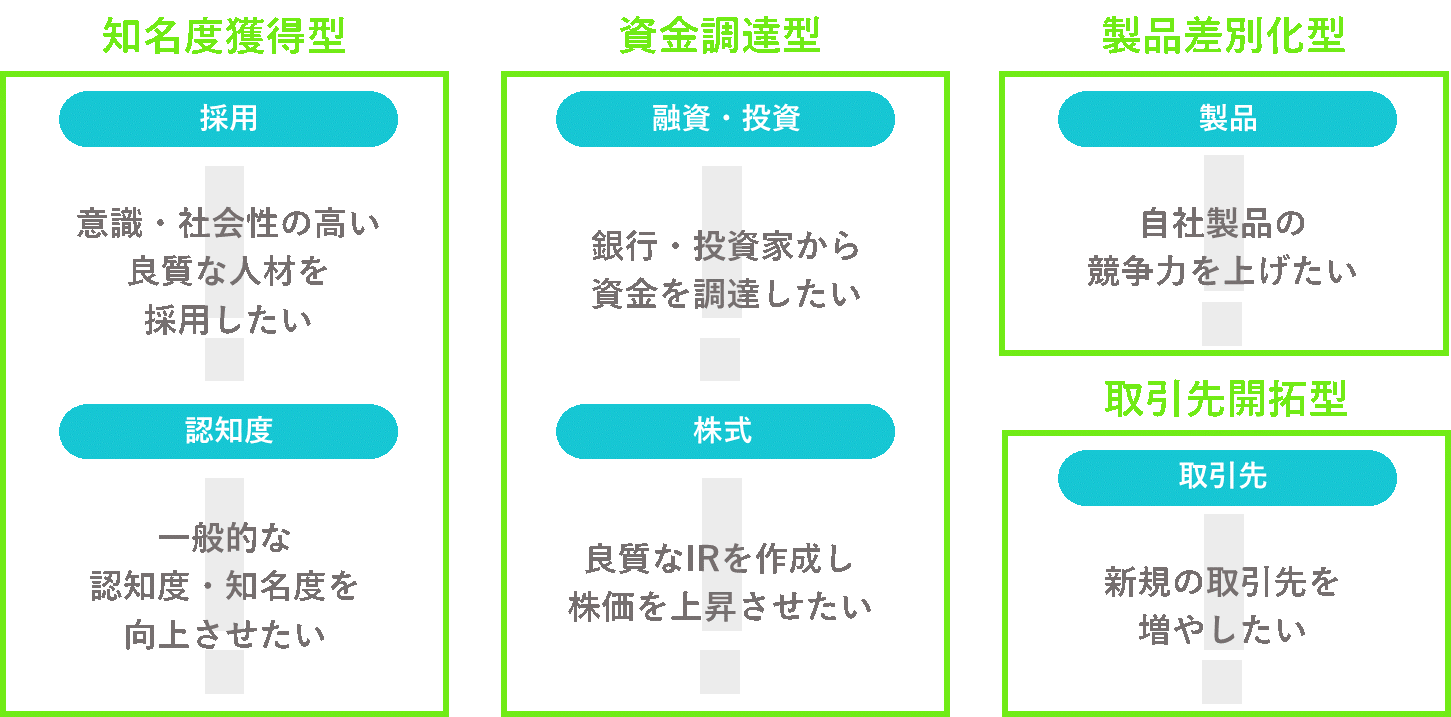

図.脱炭素・GX経営に取組む目的

脱炭素・GX経営に取組む目的には、①知名度獲得型、②資金調達型、③製品差別化型、④取引先開拓型に分けられます。

身近なところでは、省エネ対策による電気代の削減や、再生可能エネルギー・蓄電池設置による緊急時のBCP対策、省エネ商材を使った環境ビジネス創出などが挙げられます。

脱炭素・GX経営に取り組んだ方が良いのはもちろんですが、より自社にメリットが高い施策に絞って優先的に進めていく方法が効果的です。

工場・倉庫でおすすめの認証・登録

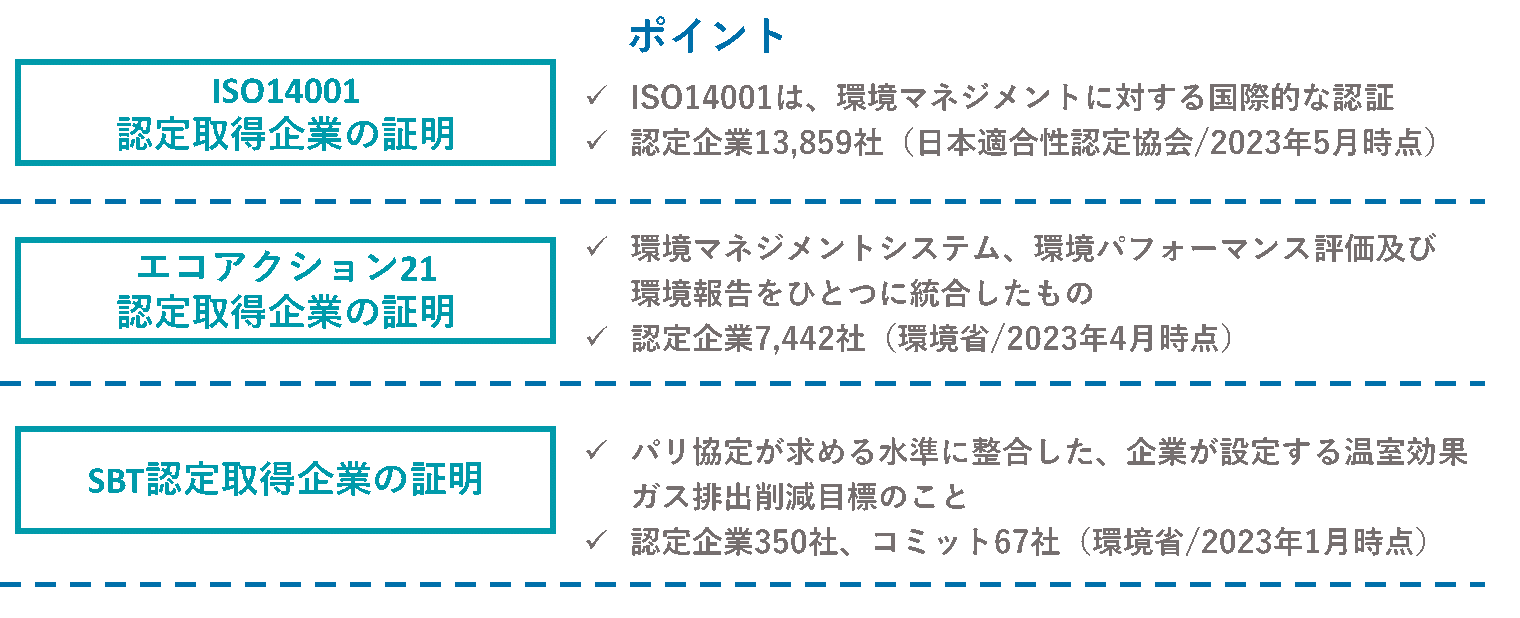

図.脱炭素経営におすすめの認証取得

製造業や物流業の脱炭素・GX経営において、取得が望ましい認証を3つご紹介します。

認証取得によって、①電気代削減、生産性向上等による自社の経営改善、②投資家、金融機関、保険などからの契約特典・優遇、③取引先やエンドユーザーの信頼度向上・新規環境ビジネスの創出などが期待されます。

近年は、中小企業向けSBTが注目を集めています。SBTには通常のSBTと中小企業向けSBTがあり、環境意識の高い先進企業が認証取得に取組み始めています。

工場・倉庫で実践できる脱炭素の取組み

社内で実施できる脱炭素の取組みでは、社用車に次世代自動車を導入する、工場・倉庫・事務所をZEB化する、太陽光発電など再生可能エネルギーを導入する、燃費性能の優れた機器・設備に転換するなど、様々な施策が挙げられます。

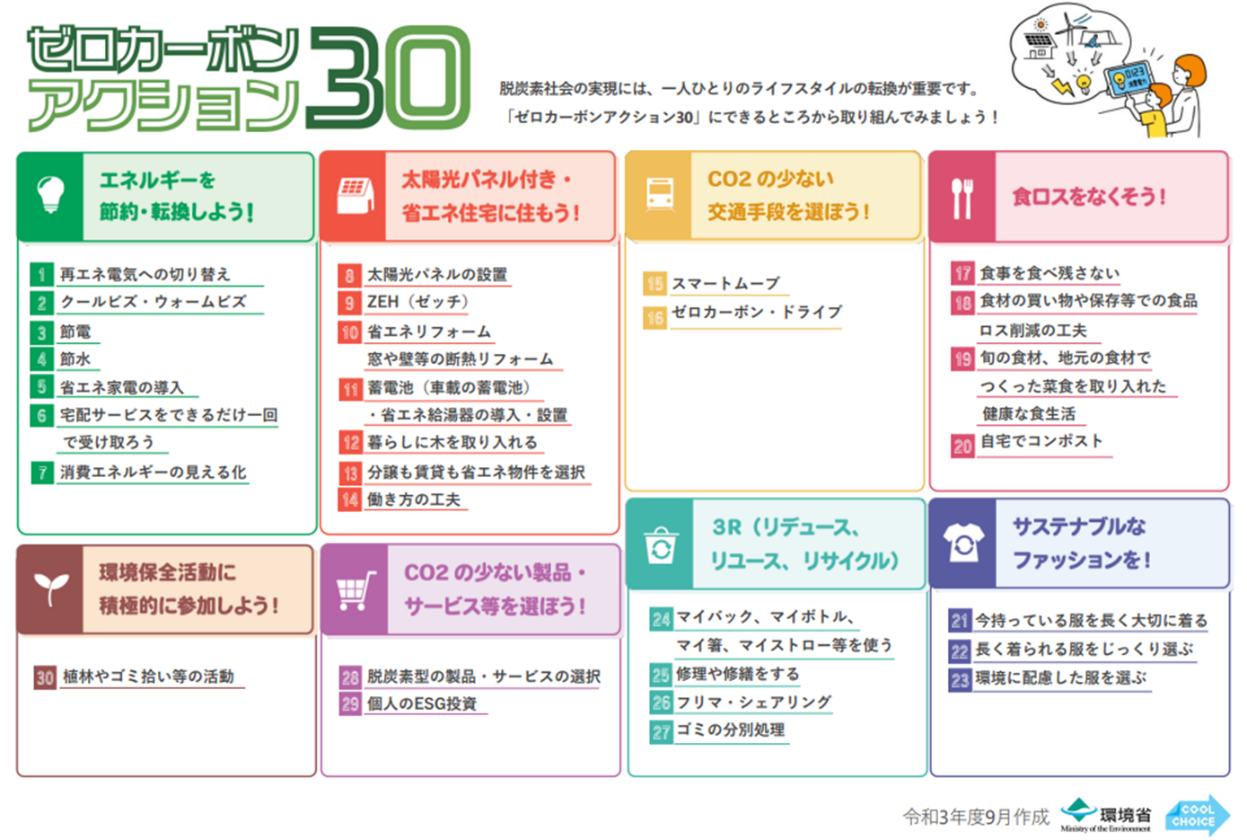

図.ゼロカーボンアクション30

(出典)環境省HPゼロカーボンアクション30(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/pdf/zerocarbonaction30.pdf)

また、環境省では、「ゼロカーボンアクション30」を提唱しています。脱炭素につながる行動を8つの項目に分けて一人一人のライフスタイルの転換、具体の取組みを紹介しています。

食べ残しをしないや、マイバッグ、マイボトルを使う、洋服をリサイクルするなど、すぐにできる取組みなどもありますので、ぜひ取り組めていない項目があればチャレンジしてみてください。

工場・倉庫の脱炭素・カーボンニュートラル経営のまとめ

本記事では、工場・倉庫の脱炭素・カーボンニュートラル経営についてご紹介しました。

目先の経営課題では、売上の増加、業務改善、社員の採用・育成など、経営の悩みは尽きませんが、積極的な「脱炭素経営」に取り組んでいただくことで上記の課題解決のきっかけにつながり、企業価値の向上となることも期待できます。

<本記事のまとめ>

✔ 脱炭素・カーボンニュートラルでは、 2013年比で2030年46%、2050年100%削減の目標を掲げています。

✔ 製造業では、産業部門からの排出量のうち、9割以上を排出しています。鉄鋼業、化学工業、機械製造業、窯業・土石製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、食 品飲料製造業の排出量削減が課題です。

✔ ISO14001やエコアクション21、SBT認証登録がおすすめです。先進企業では、自社の目標を設定し脱炭素・GX経営を進めています。

✔ 社内でできる省創築エネ対策や、ゼロカーボンアクション30など、企業・個人の取組みにより、更なる脱炭素・GX取組みを推進していきましょう。

脱炭素・GX経営では、規模の大きな製造・物流現場を動かす川上企業が取り組むことでより大きな効果も得られます。

脱炭素・GX経営推進の背景には、①国・自治体・企業のCO₂削減義務がある、②再生可能エネルギー導入推進がある、③電気料金の値上げが続いているなどがあります。

以上を踏まえると、脱炭素・GX経営の積極参入は、今、ベストなタイミングです。ぜひ認証取得や自社独自の取組みなどに向けて検討を進めていただきたいと思います。

「脱炭素・GX経営」に取り組む工場・倉庫オーナーへ

伊藤忠丸紅住商テクノスチールは、商社の強みを活かし、中立的な窓口としてお客様の状況にもっとも適した工場・倉庫づくりを提案することができます。

私たちは長年の実績に基づき、各メーカーとの信頼関係を築いており、鮮度の高い情報を得られます。

また、多くの施工実績で得たノウハウをもとに、「脱炭素・GX経営」の取り組みに配慮し企業価値を高める工場・倉庫づくりを提案します。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

システム建築を活用した工場・倉庫建設を検討中の方へ

伊藤忠丸紅住商テクノスチールは、商社の強みを活かし、中立的な窓口としてお客様の状況にもっとも適したシステム建築メーカーを提案することができます。

私たちは長年の実績に基づき、各メーカーとの信頼関係を築いており、鮮度の高い情報を得られます。

また、多くの施工実績で得たノウハウをもとに、案件ごとに適したシステム建築メーカーを公平な比較に基づいてご提案します。

システム建築は、他工法に比べて低価格・高品質・短工期に優れた工法です。

総合商社としての強みを活かし、中立的な窓口として施工業者を公平に比較し、お客様の状況に一番適した方法をご提案いたします。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

| 設立 | 1963年5月31日 |

|---|---|

| 資本金 | 30億円 |

| 従業員 | 400名(派遣社員、嘱託、委託社員等を含む)(2020年4月現在) |

| 株主 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 66.7%、住友商事グループ 33.3% |

| 取扱商品 | 鉄鋼製品、建築用・土木用・道路舗装用・設備機器用の資機材類の販売、各種工事請負等 |

| 取引銀行 | みずほ銀行 日本橋支店 三井住友銀行 日本橋支店 三井住友信託銀行 本店営業部 |

| 建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第10910号 建築工事業 国土交通大臣許可(般-3)第10910号 大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが、ブロック工事業、 鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、建具工事業 |

| 宅地建物取引業許可 | 東京都知事許可(3)第87072号 |

| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第55860号 |

| ISO14001/2015 | 取得日2001年10月10日 適時更新継続中 |

| (社)日本プロジェクト産業協議会 | 法人会員 |