危険物倉庫のコストを最適化!安く、早く、安全に建てるための鉄則とは?

危険物倉庫を建設する際、多くの企業が直面するのがコスト、工期、安全性という3つの大きな課題です。これらを高いレベルで両立させるのは容易ではありませんが、適切な知識と計画があれば、効率的かつ安全に建設できます。

危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則は、初期段階での綿密な計画と、最新の建築技術・素材の活用にあります。

一般的な倉庫建設と異なり、危険物倉庫は消防法や建築基準法など、非常に厳格な法規制に準拠する必要があります。これらの規制を理解し、建設プロセスに組み込むことで、後からの手戻りや追加費用を防げます。

本記事を参考に、危険物倉庫のコスト削減や工期短縮、高い安全性を実現していきましょう。

~目次~

危険物倉庫建設の課題と最適化の鉄則

1.危険物倉庫の計画段階の重要ポイント

1.1. 敷地選定と法令調査の徹底

1.2. 危険物の種類と貯蔵量の明確化

2.1. システム建築の活用

2.2. 危険物倉庫の法的規定の遵守

2.3. 適切な建材と省エネ設備の導入

2.4. 複数見積もりと専門業者の選定

3.1. 国や自治体の補助金制度活用

3.2. 税制優遇措置の活用

4.1. メンテナンス計画と定期点検

4.2. 在庫管理とスペースの有効活用

1. 危険物倉庫の計画段階の重要ポイント

危険物倉庫の建設において、最も重要なのは計画段階です。この段階でいかに詳細に、適切に計画を立てられるかが、最終的なコスト、工期、安全性を大きく左右します。

1.1. 敷地選定と法令調査の徹底

敷地決定前に、必ず法令調査を行います。これは、土地が危険物倉庫の建設に適しているか、またどのような法規制が適用されるかを事前に把握するためです。

例えば、都市計画法における用途地域、消防法における指定数量や距離制限、さらに自治体独自の条例など、多岐にわたる法令を考慮しなければなりません。事前に綿密な法令調査を行うことで、不適切な敷地を選んでしまうリスクを回避し、後の設計変更や追加工事による無駄なコスト発生を防げます。

また、敷地の形状や地盤の状況も重要です。軟弱地盤の場合、地盤改良工事が必要となり、大幅なコスト増につながる可能性があります。これらの事前調査を徹底することが、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則の第一歩です。

1.2. 危険物の種類と貯蔵量の明確化

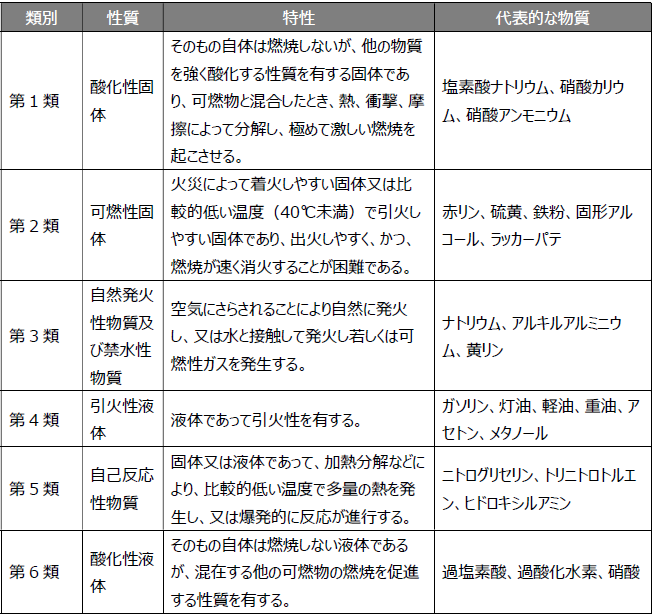

危険物倉庫の設計は、貯蔵する危険物の種類と量によって大きく異なります。消防法では、危険物の種類(第1類から第6類)と指定数量に応じて、異なる貯蔵基準や設備要件が定められています。

表.消防法上の危険物の分類

(出典)総務省消防庁HP(https://www.fdma.go.jp/about/organization/post-6.html)

貯蔵量が多ければ多いほど、必要な防火区画の面積や消火設備の容量も大きくなり、建設コストに直結します。将来的な事業拡大を見越して余裕を持った設計を考える企業もありますが、これは初期投資を増やすことになります。しかし、将来的に増築や改修を行うことを考えると、長期的な視点ではコストを抑えられる場合もあります。

このように、貯蔵する危険物の種類と量を明確にすることで、最適な設計と設備の選定が可能となり、無駄な投資を避け、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則を実践できます。

2. 危険物倉庫の設計・施工段階の最適化

計画段階での綿密な準備が整ったら、次は設計と施工のフェーズです。この段階でも、コスト、工期、安全性を最大化するための工夫が求められます。

2.1. システム建築の活用

危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則として、システム建築の活用が挙げられます。システム建築とは、建築の部材や工法を標準化し、工場で生産した部材を現場で組み立てる建築手法です。これにより、設計の自由度を保ちつつ、工期短縮とコスト削減、品質の安定を実現します。

システム建築は、一般的なプレハブ建築と異なり、より大規模な建築物に対応でき、設計の自由度も高いため、危険物倉庫のような特殊な用途にも柔軟に対応できます。部材の標準化により、設計から製造、施工までのプロセスが一貫して効率化されるため、従来工法に比べて大幅な工期短縮が期待できます。例えば、鉄骨部材や外壁パネルなどが工場で生産され、現場では組み立てるだけとなるため、現場での作業時間が短縮され、人件費の削減にもつながります。

さらに、工場で品質管理された部材を使用するため、現場での品質のばらつきが少なく、高い品質を確保できます。これにより、危険物倉庫に求められる高い安全基準をクリアしやすくなります。システム建築は、建設コストの削減だけでなく、工期短縮と品質向上を同時に実現する、重要な要素です。

2.2. 危険物倉庫の法的規定の遵守

危険物倉庫を建設する際には、厳格な法的規定を遵守することが絶対条件です。これらの規定を理解し、設計と施工に反映させることで、安全性を確保し、後々の手戻りや追加費用の発生を防げます。

<構造・設備・配置に関する規定>

危険物倉庫には、消防法や建築基準法に基づき、以下の具体的な規定が設けられています。

- 構造: 壁・柱・床の耐火構造または不燃材料使用、屋根の不燃材料使用と天井の不設置、開口部の防火戸設置、床の危険物不浸透構造、梁・柱への耐火被覆(必要に応じて)、窓の破損しにくい構造と最小開口面積、扉の引戸または内開き構造と防火性能、適切な換気設備(防爆構造の機械換気設備)、防爆構造の照明設備、避雷設備の設置が求められます。

- 配置: 他の建築物や敷地境界線との間の保安距離確保、敷地内の保有空地確保が義務付けられています。

- 設備: 貯蔵物に応じた適切な消火設備、火災報知設備などの警報設備、漏洩防止のための防液堤や床の傾斜、貯留設備などの漏洩防止設備、そして必要な場合の温度管理設備の設置が必要です。

- その他: 危険物倉庫を示す標識・掲示板の設置、危険物の種類に応じた適切な貯蔵方法の遵守も必須です。

これらの多岐にわたる法的規定を遵守することは、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則において非常に重要な要素です。専門家と連携し、最新の法令情報を確認しながらプロジェクトを進めましょう。

2.3. 適切な建材と省エネ設備の導入

建材の選択は、初期費用だけでなく、長期的な運用コストにも大きな影響を与えます。危険物倉庫においては、耐火性や耐久性に加えて、コスト効率も考慮した選択が必要です。

例えば、不燃性のサンドイッチパネルや耐火被覆を施した鉄骨を使用することで、安全性を確保しつつ、建設費用を抑えられます。また、屋根材や外壁材には、断熱性能の高い材料を選ぶことで、倉庫内の温度管理にかかる空調費を削減できます。

さらに、省エネ設備の導入は、初期費用はかかりますが、長期的に見れば運用コストを大幅に削減できる有効な手段です。LED照明の導入は、従来の蛍光灯に比べて消費電力が少なく、寿命も長いため、電気代と交換費用を抑えられます。太陽光発電システムや高効率空調システムの導入も検討に値します。特に、危険物倉庫は24時間稼働が求められる場合も多いため、照明や空調にかかる電気代は大きな負担となります。

適切な建材の選択と省エネ設備の導入は、単に建設費を抑えるだけでなく、ランニングコストを削減し、長期的な視点で危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則に貢献します。

2.4. 複数見積もりと専門業者の選定

危険物倉庫の建設は専門性が高く、適切な業者を選定することが成功の鍵となります。複数の業者から見積もりを取ることは、価格競争を促し、適正な価格で建設を進める上で非常に重要です。

しかし、単に価格だけで業者を選ぶのは危険です。危険物倉庫の建設には、消防法や建築基準法、危険物の種類に応じた専門知識と経験が不可欠です。実績が豊富で、危険物施設の建設に特化した専門業者を選びましょう。

見積もりを比較する際には、単価だけでなく、工事内容、工期、使用する材料の品質、アフターサービスなども詳細に確認することが重要です。安価な見積もりの中には、後から追加費用が発生するような項目が隠されている場合もあるため、注意が必要です。

信頼できる専門業者を選定することで、法令違反のリスクを回避し、高品質で安全な危険物倉庫を適正な価格で建設できます。業者の選定にあたっては、過去の施工実績、顧客からの評判、担当者の専門知識や対応の丁寧さなども総合的に判断することが、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則の実践につながります。

3. 危険物倉庫の補助金・優遇制度の活用

危険物倉庫の建設には多額の費用がかかりますが、国や自治体には、その建設費用の一部を補助したり、税制上の優遇措置を設けたりする制度があります。これらの制度を積極的に活用することで、実質的な建設コストを大幅に削減できます。

3.1. 国や自治体の補助金制度活用

危険物倉庫の建設に関する補助金制度は、多くの場合、中小企業の設備投資や、環境に配慮した設備の導入、BCP(事業継続計画)対策を目的としたものなど、様々な種類があります。

例えば、経済産業省が実施しているものづくり補助金や、各地方自治体が独自に設けている工場立地補助金などが挙げられます。これらの補助金は、建設費用の一部を補填してくれるため、初期投資の負担を軽減できます。

補助金制度の申請には、厳しい要件や複雑な手続きが必要となる場合があります。申請期間が限られていたり、提出書類が多かったりするため、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。補助金申請の専門家や、補助金制度に詳しいコンサルタントに相談することも有効です。補助金制度を積極的に活用することは、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則の非常に有効な手段です。

3.2. 税制優遇措置の活用

危険物倉庫の建設に関わる税制優遇措置も、コスト削減に大きく貢献します。代表的なものとしては、固定資産税の軽減措置や、法人税の特別償却制度などが挙げられます。

これらの税制優遇措置は、毎年改正される可能性があり、適用要件も複雑です。最新の情報を常に確認し、税理士や会計士などの専門家に相談して、自社が適用可能な制度を漏れなく活用することが重要です。税制優遇措置を賢く活用することは、初期投資だけでなく、長期的な視点での財務状況を改善し、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則を実践する上で見逃せないポイントです。

4. 危険物倉庫の長期的なコスト削減策

危険物倉庫のコスト最適化は、建設時だけの問題ではありません。運用開始後も、長期的な視点でコストを削減していく工夫が重要です。

4.1. メンテナンス計画と定期点検

危険物倉庫は、その性質上、常に高い安全性を維持する必要があります。そのためには、適切なメンテナンス計画の策定と、定期的な点検が不可欠です。これにより、予期せぬ故障やトラブルを未然に防ぎ、大規模な修繕費用や事業停止による損失を回避できます。

例えば、消火設備、換気設備、電気設備などは、定期的な点検と部品交換が必要です。これらの点検を怠ると、いざという時に機能しなかったり、劣化が進んで高額な修理が必要になったりする可能性があります。消防法では、危険物施設の定期点検が義務付けられており、これに違反すると罰則の対象となる場合もあります。

適切なメンテナンス計画を立て、定期的に点検を実施することで、設備の寿命を延ばし、突発的な高額出費を防げます。また、小さな異常を早期に発見し対処することで、大きな事故や火災を未然に防ぎ、安全性を維持することにも繋がります。これは、長期的な視点で危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に安全に建てるための鉄則の重要な側面です。

4.2. 在庫管理とスペースの有効活用

危険物倉庫の運用コストを削減するためには、適切な在庫管理とスペースの有効活用が欠かせません。倉庫の広さは賃料や固定資産税、光熱費などに直結するため、無駄なスペースをなくすことが重要です。

過剰な在庫は、保管コストを増大させるだけでなく、危険物の適切な管理を難しくし、火災や漏洩のリスクを高める可能性もあります。必要な時に必要な量だけを保管するジャストインタイムの考え方を導入することで、無駄な在庫を削減し、倉庫スペースを効率的に活用できます。

また、高層ラックの導入や、自動倉庫システム、移動ラックなどの導入も、スペースの有効活用に繋がります。これにより、限られたスペースでもより多くの危険物を安全に保管できるようになり、新たな倉庫を建設する必要性を遅らせることができます。適切な在庫管理とスペースの有効活用は、倉庫の運用コストを直接的に削減するだけでなく、危険物の管理をより安全かつ効率的に行うことにも繋がります。これは、危険物倉庫のコストを最適化し、安く、早く、安全に建てるための鉄則の継続的な取り組みとして非常に重要です。

5.まとめ

危険物倉庫の建設は、多岐にわたる専門知識と綿密な計画が求められるプロジェクトです。

本記事で紹介した鉄則を一つ一つ着実に実行していくことで、危険物倉庫建設プロジェクトを成功に導く鍵としていただけますと幸いです。

危険物倉庫の建設や改修をご計画中の方は、ぜひこの記事を参考にしてください。 伊藤忠丸紅住商テクノスチールでは、安心の低価格・短工期でご提案させていただきます。何から始めればいいのか分からずお悩みの方、ちょっと話が聞きたいという方は、ぜひ伊藤忠丸紅住商テクノスチールにお任せください!

システム建築を活用した工場・倉庫建設を検討中の方へ

伊藤忠丸紅住商テクノスチールは、商社の強みを活かし、中立的な窓口としてお客様の状況にもっとも適したシステム建築メーカーを提案することができます。

私たちは長年の実績に基づき、各メーカーとの信頼関係を築いており、鮮度の高い情報を得られます。

また、多くの施工実績で得たノウハウをもとに、案件ごとに適したシステム建築メーカーを公平な比較に基づいてご提案します。

システム建築は、他工法に比べて低価格・高品質・短工期に優れた工法です。

総合商社としての強みを活かし、中立的な窓口として施工業者を公平に比較し、お客様の状況に一番適した方法をご提案いたします。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

| 設立 | 1963年5月31日 |

|---|---|

| 資本金 | 30億円 |

| 従業員 | 400名(派遣社員、嘱託、委託社員等を含む)(2020年4月現在) |

| 株主 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 66.7%、住友商事グループ 33.3% |

| 取扱商品 | 鉄鋼製品、建築用・土木用・道路舗装用・設備機器用の資機材類の販売、各種工事請負等 |

| 取引銀行 | みずほ銀行 日本橋支店 三井住友銀行 日本橋支店 三井住友信託銀行 本店営業部 |

| 建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第10910号 建築工事業 国土交通大臣許可(般-3)第10910号 大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが、ブロック工事業、 鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、建具工事業 |

| 宅地建物取引業許可 | 東京都知事許可(3)第87072号 |

| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第55860号 |

| ISO14001/2015 | 取得日2001年10月10日 適時更新継続中 |

| (社)日本プロジェクト産業協議会 | 法人会員 |