工場・倉庫の「脱炭素経営」のすすめ

本記事では、工場・倉庫の「脱炭素経営」について紹介します。

「脱炭素化」は、温室効果ガスを減らすという取り組みです。

SDGsやESGの目標を掲げて、企業でも温室効果ガス削減に向けた取り組みを既に進めている事業者も多いかと思います。

近年では、猛暑日の増加や短時間豪雨による被害など、温暖化による異常気象が日々の生活や仕事にも影響を与えています。

今回は、より身近な視点で温暖化のリスクをはじめとして、「脱炭素経営」に向けた工場・倉庫の取組みやモデル企業の紹介、明日から実践できる対策などを紹介します。

目次

|

まず、温暖化による異常気象の現象を最近の出来事で紹介します。

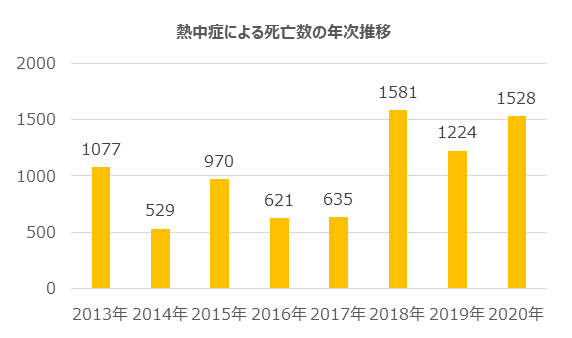

国内では、最高気温が35度を超える猛暑日、40度を超える酷暑日が増え、熱中症リスクが高まっています。

熱中症の死亡者数は年々増加傾向にあり、救急搬送者では、全体のうち65歳以上の高齢者が半数近くを占めています。

農業・漁業へのリスクでは、例えば、日本の主食である米への悪影響が挙げられます。

高温の影響によって、白未熟粒(しろみじゅくりゅう)と呼ばれる未発達の米が収穫されています。

暑さに弱いトマトは、給水が蒸散に追い付かずに枯れてしまうという高温障害を起こしています。

海水は高温になり赤潮が発生しています。赤潮の大量発生により、養殖トラフグの大量死する事件も発生しています。

作物の収穫が十分にできないため、今後、私たちの食生活自体が変わる可能性も心配されています。

また、サンゴ礁のサンゴが白化したり、野生生物の生息域がなくなったりと、自然の生態系にも大きな悪影響を及ぼしています。

自然災害へのリスクでは、日本の年間降水日数の減少に伴い、ダムの貯水量が減り取水制限を行うなど、水源の枯渇が発生しています。

一方で、短時間豪雨や激しい大雨は増加しており、土砂災害・水害の発生頻度が増加し続けています。

また、世界の温暖化の影響では、以下のような異常気象によるリスクが高まっています。

<異常気象によるリスク>

・森林火災、熱波、干ばつ、ハリケーンの多発

・北極海の海氷(かいひょう)が減少

・海水面の上昇に国土消失

・小麦の収穫量が減少し値上げとなる、農作物が育ちにくくなる

・感染症の流行など

上記のような、温暖化リスクに対して「緩和策(温室効果ガスの発生を抑制すること)」と「適応策(起こりえる自然の影響に対して調整を図ること)」を講じ、企業における脱炭素化の取組みを進めていくことが求められています。

「脱炭素経営」とは、事業活動における温室効果ガスの排出削減など、脱炭素の考え方に基づいて企業が経営戦略や事業方針を策定することです。

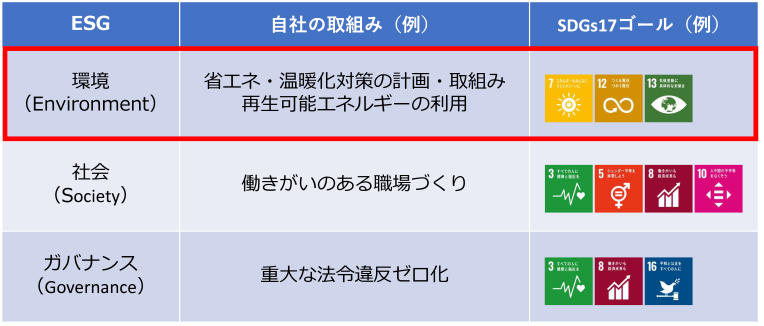

ESGでは、環境(Environment)が「脱炭素経営」の取組みに該当します。

自社の取組み(例)では、省エネ・温暖化対策の計画・取組みや再生可能エネルギーの利用などが挙げられます。

SDGs17ゴールでは、ゴール7(エネルギーをみんなに そしてクリーンに)、12(つくる責任 つかう責任)、13(気候変動に 具体的な対策を)などが該当します。

このように、ESGやSDGsとも密接に関わるのが、「脱炭素経営」です。

製造業や運輸業など、自社の日々の経営に置き換えて考えてみると、例えば、売上の増加、業務改善、社員育成など、経営の悩みは尽きません。

<工場・倉庫の経営課題の例>

・もっと売上を上げて、経営の安定化を図りたい

・顧客へのサービス向上を図りたい

・会社の将来を担う人材を育成したい

・新しい収益構造をつくりたいなど

経営者からは、「目の前の経営課題を優先した結果、『脱炭素経営』の必要性は理解しているものの十分な取り組みが実行までは至っていない」との声もあがっています。

一方で、積極的な「脱炭素経営」では、以下のように企業価値の向上が期待できます。

<「脱炭素経営」による企業価値の向上効果>

①利益の確保

省・蓄・創エネの最大のメリットは、「コスト削減」効果がある

②業務改善

省・蓄・創エネ機器導入等で、業務改善に抜本的効果がある

③人材育成

環境意識の啓発など人材育成にも効果がある

④新たな収益

脱炭素化の取り組みが、新しいビジネス創出のきっかけになる

ここまで、近年の温暖化の影響と企業における「脱炭素経営」の必要性について紹介しました。

では、「誰がどのような温暖化対策を講じると最も効果的なのか?」ということですが、企業が効率の良い温暖化対策を図っていくために、エネルギー動向について紹介します。

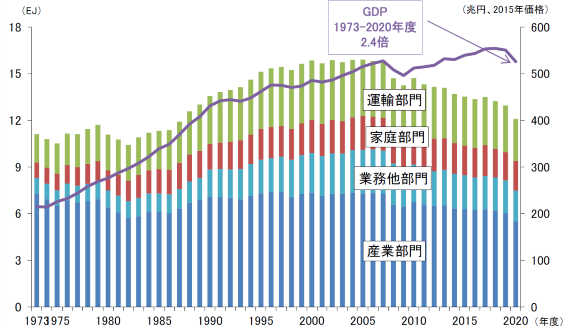

■最終エネルギー消費と実質GDPの推移

|

グラフでは、1973年と2020年の比較のため、全体で1.1倍増加となっています。ただし、近年は、年間エネルギー消費は減少傾向にあります。

コロナ禍の2020年度は、緊急事態宣言の発令などにより、人流抑制・生産活動の落ち込みがありました。

結果、実質GDPが2019年度より4.5%減少し、最終エネルギー消費は同6.7%減と大きな影響を及ぼしました。

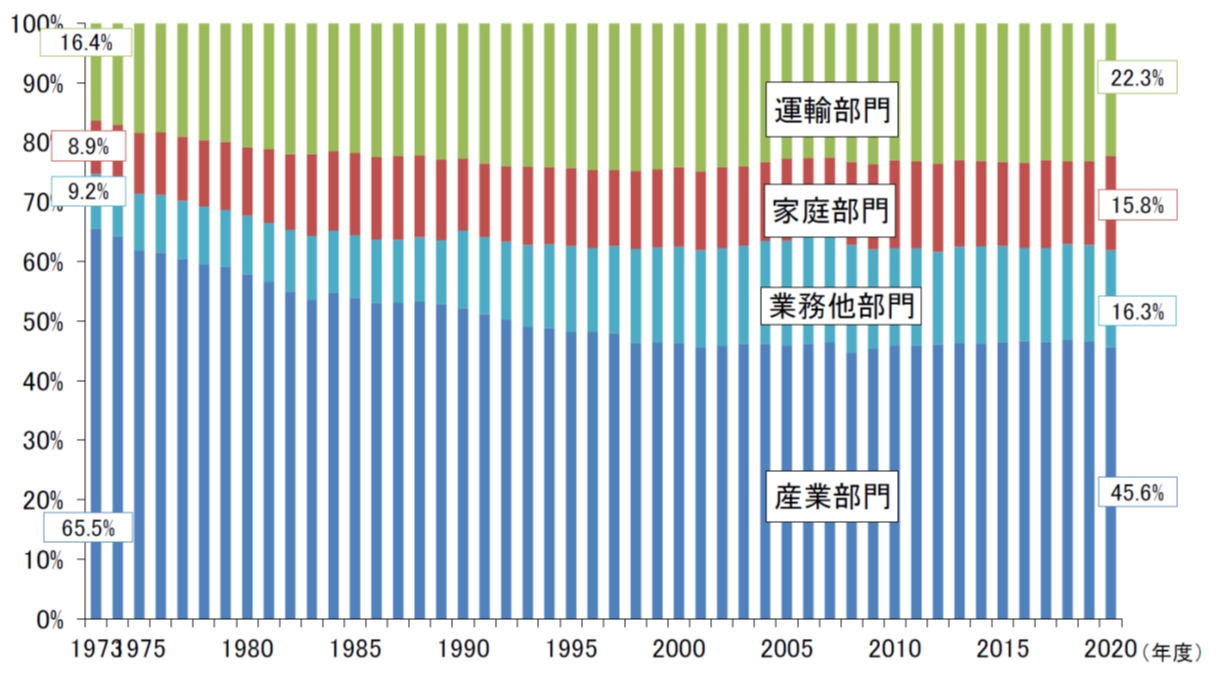

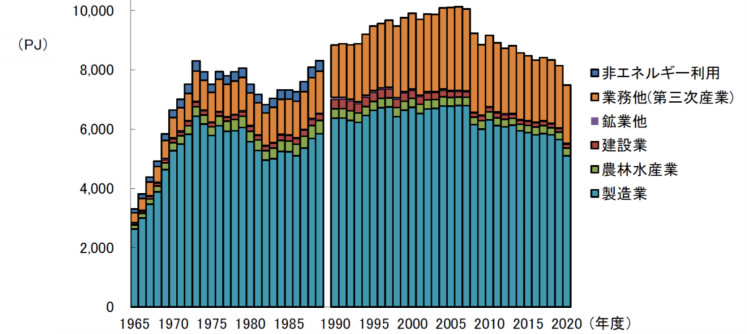

■最終エネルギー消費の部門別推移

|

部門別の消費量では、企業・事業所他部門(産業部門、業務他部門)が全体の61.9%を占めています。(2020年度)

構成比率の高い企業・事業所他部門のエネルギー消費をより一層削減していくことが、企業に求められていると言えます。

■企業・事業所他部門のエネルギー消費の推移

|

企業・事業所他部門のエネルギー消費の推移では、日本では、製造業のエネルギー消費が全体の68.1%を占めています。(2020年度)

つまり、対策の優先度は製造業であり、製造業の消費エネルギーを抑制する提案が最も有効と考えられます。

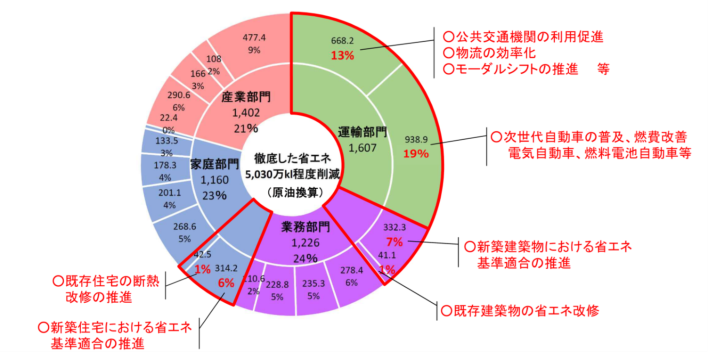

■2030年までの省エネルギー対策の部門別内訳

|

2030年までの省エネルギー対策の部門別内訳では、企業・事業所他部門に関係する取り組みは以下が挙げられます。

<運輸部門>

・次世代自動車、電気自動車、燃料電池自動車の導入(19%)

・公共交通機関の利用促進、物流の効率化、モーダルシフトの推進など(13%)

<業務部門>

・新築建築物における省エネ基準適合の推進(7%)

・既存建築物の省エネ改修(1%)

工場・倉庫の「脱炭素経営」では、温室効果ガスの削減効果高い取組みから優先的に進めていくことが有効です。

製造業のA社は、神奈川県横浜市に拠点を構える従業員30名規模の印刷業です。

同社では、「脱炭素経営」に取り組み、再生可能エネルギー100%工場を実現しています。

計画では、サプライチェーン全体の排出量にて、2017年のスコープ①、②、③を測定し、基準年に設定しています。

以下のスコープ①、②、③では、2017年比に対する目標を設定しています。

<サプライチェーン全体の排出量>

Scope1(直接排出量)

車両の燃料転換(再エネ化)等を検討する。

Scope2(間接排出量)

本社⼯場で使⽤する電⼒のうち、⼀部に太陽光パネルを設置する。⾃家消費⾏い、残りの電⼒については、購⼊電⼒を再エネ電⼒メニューに切り替える。

Scope3(そのほかの排出量)

サプライヤーとの連携により、各社の再エネ電⼒(㈱みんな電⼒)の 使⽤推進、印刷⽤紙のリサイクル推進等に取り組む。

A社では、2019年から本社工場の20%の電力を太陽光発電により確保しています。

残り80%は青森県の風力発電の電力を購入することで100%再生可能エネルギー化を実現しています。

配送では、環境負荷の少ない電気自動車やディーゼル自動車を使用しています。

また、LED UV印刷機の切り替えで消費電力を削減する、印刷設備はノンアルコール、ノンVOCに変更するなど、環境への配慮も行っています。

A社は、「脱炭素経営」に早くから取り組んだことで、メディアでの取材や見学者の増加、取り組みに賛同して注文も増えるようになりました。

また、従業員がセミナーの講師に挑戦したり、オンラインイベントを開催することで、各々の意識も変化し、プライドを持って取り組むようになりました。

積極的な「脱炭素経営」の取組みは、結果として、日々抱える経営課題の解決にもつながっています。

今回は、「脱炭素経営」について紹介しました。

エネルギー対策については、SDGsやESGの目標にも重なるところもありますが、ぜひ、職場やの身近なところから省エネの取組みを取り入れていただきたいと思います。

また、自社内の取組みとどまらず、製造業・運輸業全体の削減に寄与する新たなビジネスも検討いただきたいと思います。

温暖化は今後避けては通れない世界的な課題ですので、解決方法は、自社の新たなビジネスチャンスにもつながると考えられます。

ぜひ引き続きの対策を検討いただけますと幸いです。

伊藤忠丸紅住商テクノスチールは、商社の強みを活かし、中立的な窓口としてお客様の状況にもっとも適した工場・倉庫づくりを提案することができます。

私たちは長年の実績に基づき、各メーカーとの信頼関係を築いており、鮮度の高い情報を得られます。

また、多くの施工実績で得たノウハウをもとに、「脱炭素経営」の取り組みに配慮し企業価値を高める工場・倉庫づくりを提案します。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

伊藤忠丸紅住商テクノスチールは、商社の強みを活かし、中立的な窓口としてお客様の状況にもっとも適したシステム建築メーカーを提案することができます。

私たちは長年の実績に基づき、各メーカーとの信頼関係を築いており、鮮度の高い情報を得られます。

また、多くの施工実績で得たノウハウをもとに、案件ごとに適したシステム建築メーカーを公平な比較に基づいてご提案します。

システム建築は、他工法に比べて低価格・高品質・短工期に優れた工法です。

総合商社としての強みを活かし、中立的な窓口として施工業者を公平に比較し、お客様の状況に一番適した方法をご提案いたします。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

工場や倉庫の新築や増改築、解体、遊休資産の有効活用などに関するさまざまなニーズにお応えできますので、お気軽にお問い合わせください。

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社

| 設立 | 1963年5月31日 |

|---|---|

| 資本金 | 30億円 |

| 従業員 | 400名(派遣社員、嘱託、委託社員等を含む)(2020年4月現在) |

| 株主 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 66.7%、住友商事グループ 33.3% |

| 取扱商品 | 鉄鋼製品、建築用・土木用・道路舗装用・設備機器用の資機材類の販売、各種工事請負等 |

| 取引銀行 | みずほ銀行 日本橋支店 三井住友銀行 日本橋支店 三井住友信託銀行 本店営業部 |

| 建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-3)第10910号 建築工事業 国土交通大臣許可(般-3)第10910号 大工工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが、ブロック工事業、 鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、内装仕上工事業、建具工事業 |

| 宅地建物取引業許可 | 東京都知事許可(3)第87072号 |

| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事登録 第55860号 |

| ISO14001/2015 | 取得日2001年10月10日 適時更新継続中 |

| (社)日本プロジェクト産業協議会 | 法人会員 |